2025/06/17

409

瑞士研究团队受木蛙启发出自修复长寿命电子皮肤-FNSZ深圳3D打印展会

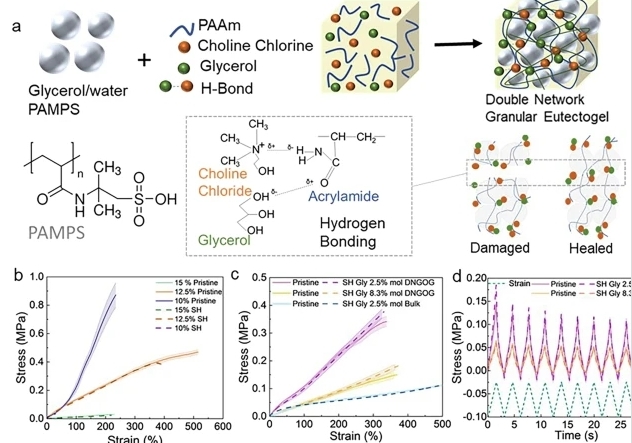

2025年6月16日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队在《Communications Materials》发表研究,展示了一种可3D打印的自修复多感官电子皮肤(e-skin)。该材料受木蛙皮肤低共熔溶剂(DES)化学启发,通过双网络颗粒有机凝胶(DNGOG)结构,实现了机械变形、温度、湿度等多刺激的选择性检测,同时具备优异的自修复能力与环境适应性。

仿生设计破解传统电子皮肤痛点

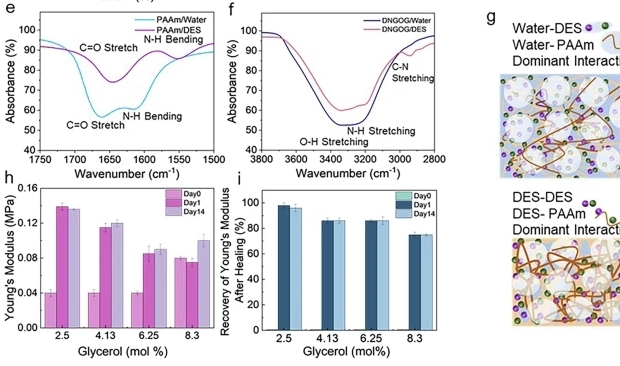

传统电子皮肤多基于水凝胶或离子凝胶,虽具备传感功能,但存在两大核心缺陷:无法区分不同刺激类型(如温度变化与机械压力),且在干燥、低温环境中易失效。木蛙通过分泌胆碱衍生物与葡萄糖形成低共熔溶剂,在零下温度下防止细胞冻结。受此启发,研究团队将甘油与胆碱 chloride 组成的低共熔溶剂引入有机凝胶,构建了由聚丙烯酰胺(PAAm)网络连接的聚丙烯酰胺磺酸盐(PAMPS)微凝胶颗粒结构。

材料性能与技术突破

材料性能与技术突破

多感官选择性检测:通过离子电导率变化响应机械应变(应变系数0.22)、温度(-20°C至50°C范围内稳定)和湿度(相对湿度20%-80%敏感),并利用长短期记忆(LSTM)神经网络实现刺激分类,准确率达98%。

自修复与环境鲁棒性:受损后10秒内可恢复97%的杨氏模量,在室温下储存14天仍保持性能稳定,且抗冻、抗干燥能力显著优于传统水凝胶。

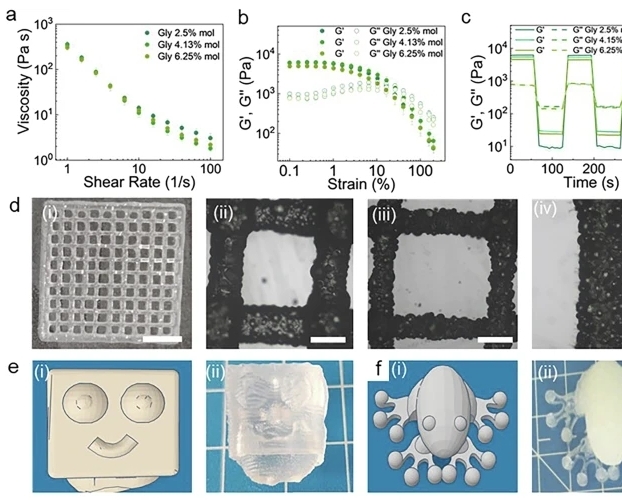

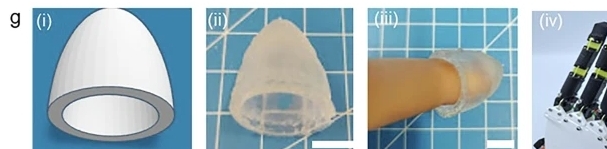

3D打印适配性:利用直接墨水书写(DIW)技术,可打印复杂3D结构如手指套、机器人外壳,厚度控制精度高,且打印后机械性能与模塑材料相当。

从实验室到产业:潜在应用

从实验室到产业:潜在应用

该电子皮肤在软机器人抓握力控制、假肢触觉反馈、医疗设备生理信号监测等领域具有广阔前景。特别是其在极端温度下的稳定性,可满足航空航天、极地科考等特殊场景需求。团队已实现材料量产工艺优化,并计划与医疗设备厂商合作,开发用于伤口愈合监测的智能绷带。这一突破为仿生电子材料的实用化迈出了关键一步,或将重新定义下一代可穿戴技术的性能标准。

文章来源:FNSZ深圳3D打印展会

2025深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会即将2025年8月26-28日在深圳国际会展中心举行。领取门票进行观众预登记,以及更多精彩论坛活动,欢迎登录官网:深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会

| 凡本网注明“来源:广州光亚法兰克福展览有限公司”的所有作品,版权均属于广州光亚法兰克福展览有限公司,转载请注明。 凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。若作者对转载有任何异议,请联络本网站,联系方式:020-38217916;我们将及时予以更正。 |

想象无界 智印未来

欢迎莅临深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会!

联系我们

商务电话:

+86 20 3825 1558

公司地址:

广州市天河区林和西路9号耀中广场B2616室

主办单位官方微信